De nouvelles acquisitions pour les Musées de Granville

Jeudi 30 janvier 2025

Les collections municipales se sont enrichies de 12 objets durant l’année 2024.

Musée d’art moderne Richard Anacréon

Pour un Herbier, de Colette et Raoul Dufy

Un nouvel ouvrage de Colette, illustré par Raoul Dufy, rejoint les collections du MamRA. Le fonds Colette, le plus important des collections de bibliophilie, se voit régulièrement enrichi au gré des acquisitions. Avec Raoul Dufy, lui aussi déjà représenté dans les collections du Musée d’art moderne, cette acquisition permet de valoriser les collaborations écrivain-artiste comme le faisait Richard Anacréon lui-même.

Eprise d’un amour de la nature qui lui a été transmis par sa mère, Sido, Colette livre dans cet ouvrage 22 chapitres en forme d’ode au réveil de l’empire végétal après le long engourdissement de l’hiver. En 1947, alors qu’elle est immobilisée par la maladie sur son lit radeau, l’éditeur Mermod lui propose de lui envoyer régulièrement un bouquet de fleurs à chaque fois différentes. En contrepartie, l’écrivaine doit faire la description de chacune d’entre elles et donne à ses chapitres des titres évocateurs tels « Monologue du gardénia », « Moeurs de la glycine », ou « L’adonide chez le concierge ». Aux mondes végétal et animal s’ajoutent de nombreuses références à des personnalités des arts, contemporaines de l’écrivaine ou non, ou encore à son oeuvre.

Le peintre Raoul Dufy se voit confier pour cet ouvrage la réalisation de 12 planches aquarellées. Lui-même a toujours été captivé par les fleurs qu’il qualifie de « couleurs portées ». Dans les années 1910-1920, il produit un grand nombre de motifs floraux stylisés pour ses projets décoratifs avec les maisons textiles Paul Poiret et Bianchini-Férier.

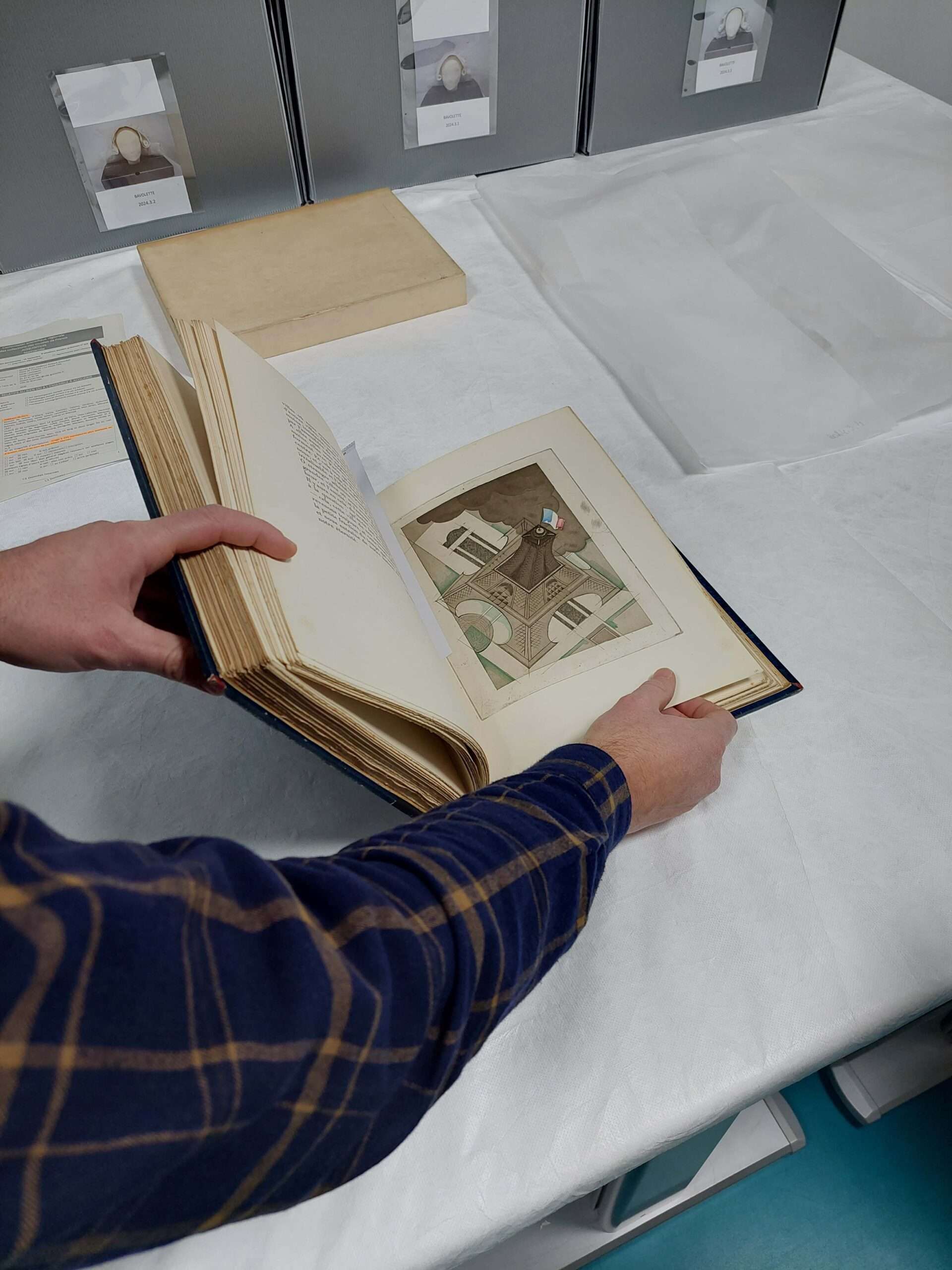

Tableaux de Paris, recueil collectif

Tableaux de Paris est un ouvrage collectif publié par Jean-Gabriel Daragnès en 1927 en hommage à la ville de Paris, auquel ont collaboré des écrivains et des artistes en vogue à cette époque et dont la grande majorité est représentée dans les collections du musée.

Les vingt courts textes suivants décrivent le Paris joyeux des Années folles: Paris par Valéry, Les Courses par Allard, Rue Pigalle par Carco, Trottoir par Cocteau, Trop court par Colette, Le Provincial à Paris par Derême, La Montagne Sainte Geneviève par Duhamel, Les Deux Iles par Escholier, Paris Sportif par Giraudoux, Montmartre par Max Jacob, Les Etrangers à Paris par Jaloux, Itinéraires du Rêveur parisien par De Lacretelle, Paris de France par Larbaud, Le Champ de Mars et la Tour Eiffel par Morand, Montparnasse par Mac Orlan, Les Mystères du Palais de Justice par Salmon, Les Terrasses des Cafés par Vaudoyer, Le Vin de Paris par Vildrac, Les Bals Musettes par Warnod, La Ville par Suarès.

Ces textes sont accompagnés de 20 lithographies ou eaux-fortes représentant des lieux mythiques de la capitale : La Rue par Bonnard, Quai des Orfèvres par Céria, Place Pigalle par Daragnès, La fête à Montmartre par Hermine Davi, La Mêlée par A.Dunoyer de Segonzac, A la Terrasse par Falké, Le Café de la Rotonde par Foujita, Boulevard des Capucines par Chas Laborde, Frivolités par Laurencin, Notre-Dame par Marquet, la Tour Eiffel par Charles Martin, Le Pont Saint Michel par Matisse, Au cinéma par Moreau, Au « Jockey » par Oberlé, Au Bal par Pascin, Le Cirque par Rouault, Rue de l’Abreuvoir avec Utrillo, Boîte de Nuit avec Van Dongen, Rue Soufflot avec De Vlaminck, Jardin du Luxembourg avec Henri de Waroquier.

Ces nombreux écrivains et artistes sont au cœur de la collection de Richard Anacréon. Cet ouvrage illustre ainsi les collaborations qui ont pu se faire entre littérature et art au cours du début du 20e siècle.

Le recueil sera exposé dès 2025, au cœur de l’espace bibliophilie consacré cette année à la bohème de Montmartre.

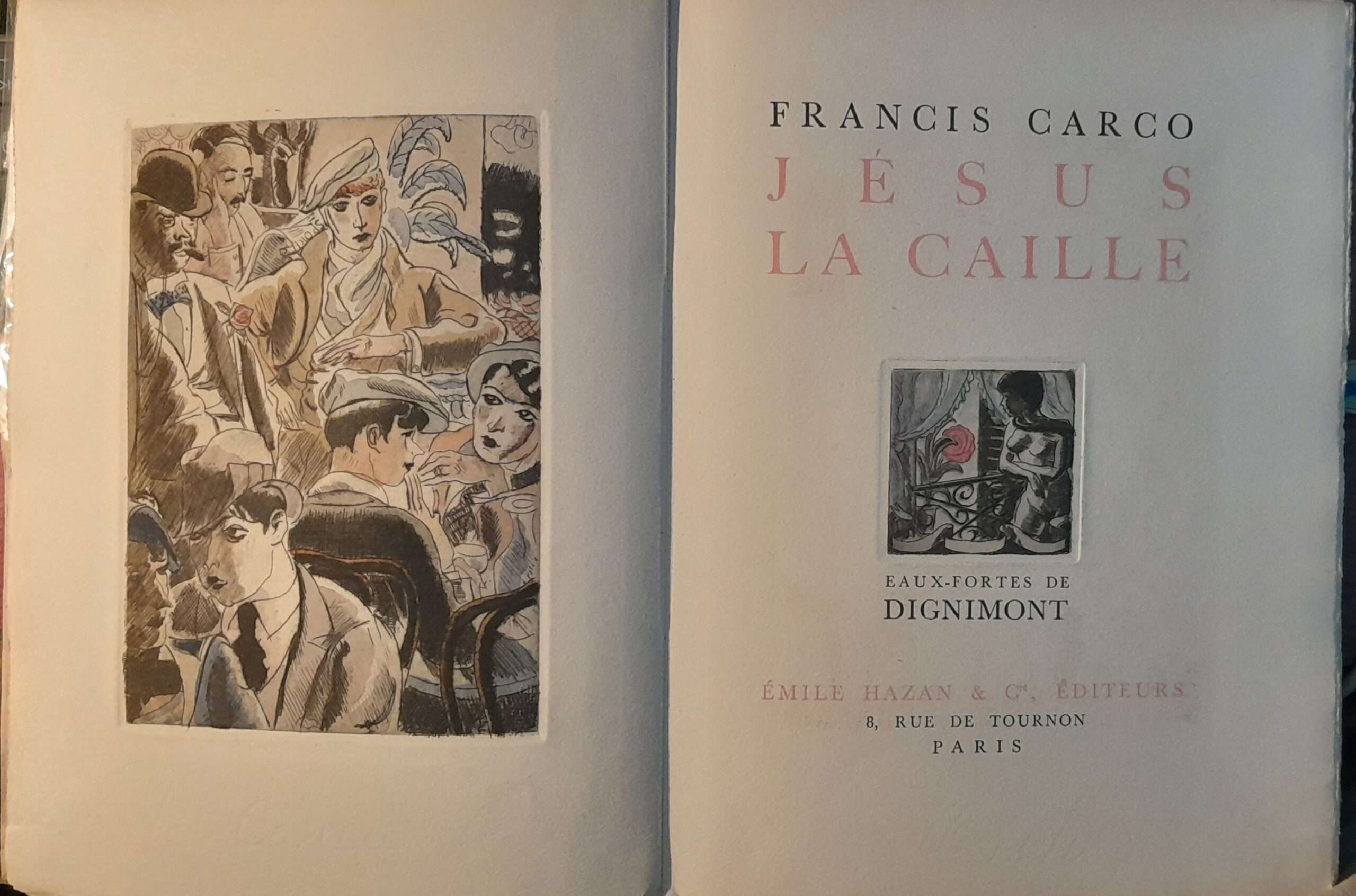

Jésus-la-Caille, de Francis Carco et André Dignimont

Francis Carco est un auteur particulièrement bien représenté dans les collections du musée avec une cinquantaine de livres et manuscrits. Il avait l’habitude de pousser la porte de la librairie L’Originale de Richard Anacréon dont il était devenu l’ami, comme en témoignent les correspondances, photographies et envois conservés. Il y a été immortalisé par la photographe Denise Colomb, chantant en compagnie de l’accordéoniste Marceau, sur l’air de Jésus-la-Caille pour l’adaptation au théâtre Grammont. Lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française pour L’Homme traqué en 1922, il n’a cessé de publier des romans, poèmes, chansons et recueils traitant souvent des marginaux et des opprimés. Il est aussi l’un des symboles de la bohème montmartroise des années 1920 avec Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Roland Dorgelès, Pierre Mac Orlan et Maurice Utrillo.

Publié en 1914, son premier roman Jésus-la-Caille lui valut un très grand succès. A travers l’histoire du jeune gigolo du même nom, le lecteur plonge dans les quartiers populaires de Belleville et de Montmartre où se croisent prostitués et voyous de la Belle Epoque. Utilisant un langage teinté d’argot, l’auteur conte comme souvent dans ses romans sa propre mélancolie et s’inspire de sa propre vie. Jésus-la-Caille est souvent considéré comme un classique lorsqu’on aborde la littérature montmartroise et sera, à ce titre, présenté en 2025 au cours de l’exposition consacrée à la bohème de Montmartre.

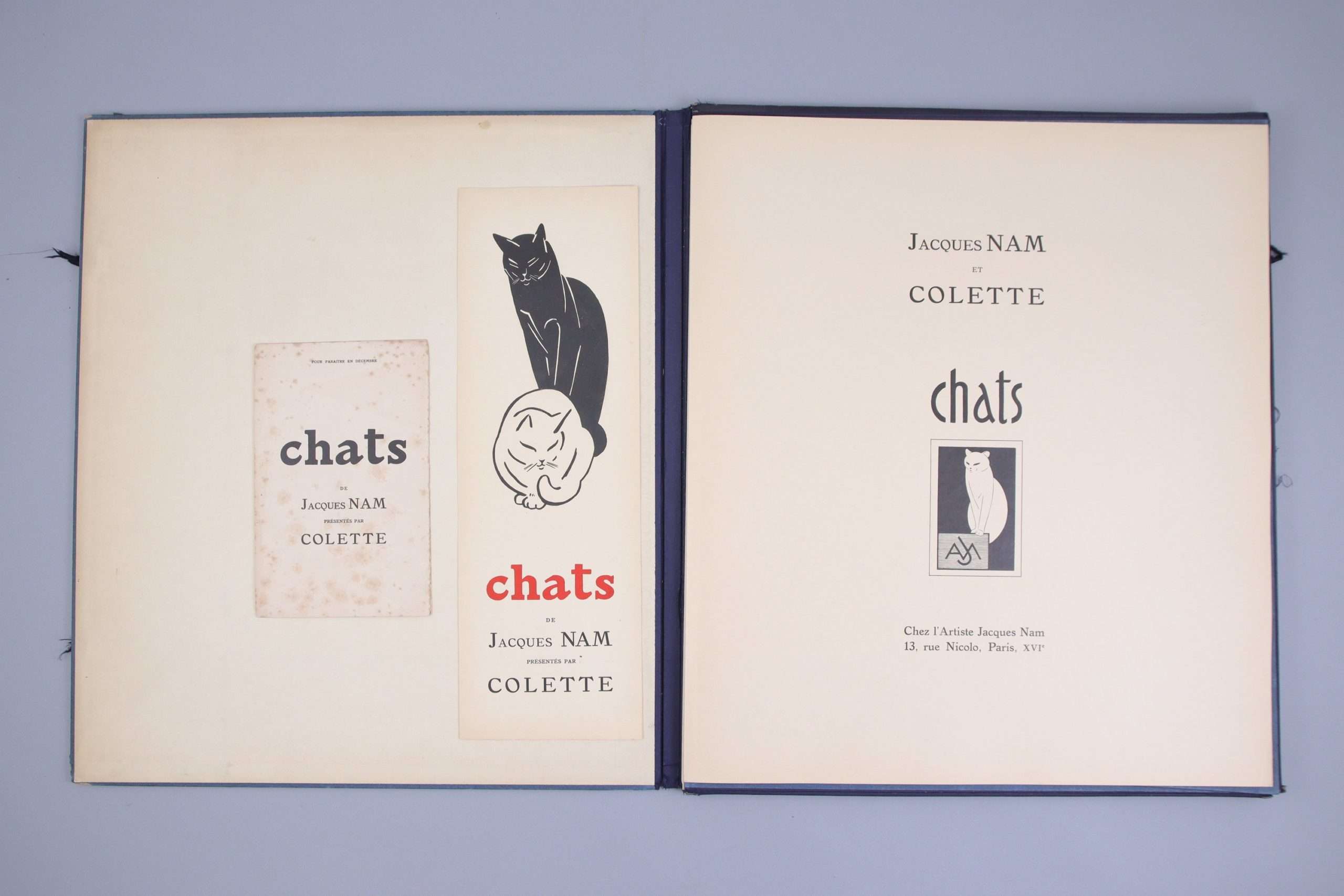

Chats, de Colette et Jacques Nam

Célèbre pour ses représentations animalières, en particulier des chats et autres félins, Jacques Nam – de son vrai nom Lehmann – est un artiste qui s’est essayé à de nombreuses disciplines telles le dessin, la peinture, la sculpture et la laque.

En 1934, l’artiste réalise des eaux-fortes en passe d’être éditées et pense tout naturellement à Colette, avec qui il avait déjà travaillé par le passé et avec qui il partage l’amour des chats, pour écrire la préface. Or, celle-ci a toujours refusé d’en faire pour qui que ce soit. L’écrivain Francis Carco, grand ami de la femme de lettres, propose alors d’intervenir en sa faveur. Finalement, au vu des portraits de chats, Colette ne se contente pas d’une introduction, mais lui écrit spécialement cinq textes : « Le Siamois », « Simplette », « Le petit chat noir », « Capucin et Adimah » et « Fastaguette ». Elle écrira cette dédicace sur l’exemplaire du peintre : « il n’y a pas de chats plus chats que les chats de Nam » (Carteret V, 52 ; Monod, 2987).

Cet exemplaire est d’autant plus précieux qu’il a été offert à Colette par Jacques Nam, deux ans après la publication du roman La Chatte, et qu’il est enrichi d’un envoi de l’artiste sur la troisième page : « A Colette, qui a donné à mes Chats plus que la vie … une âme. Avec mes sentiments amicaux. Jacques Nam ».

Musée d’art et d’histoire

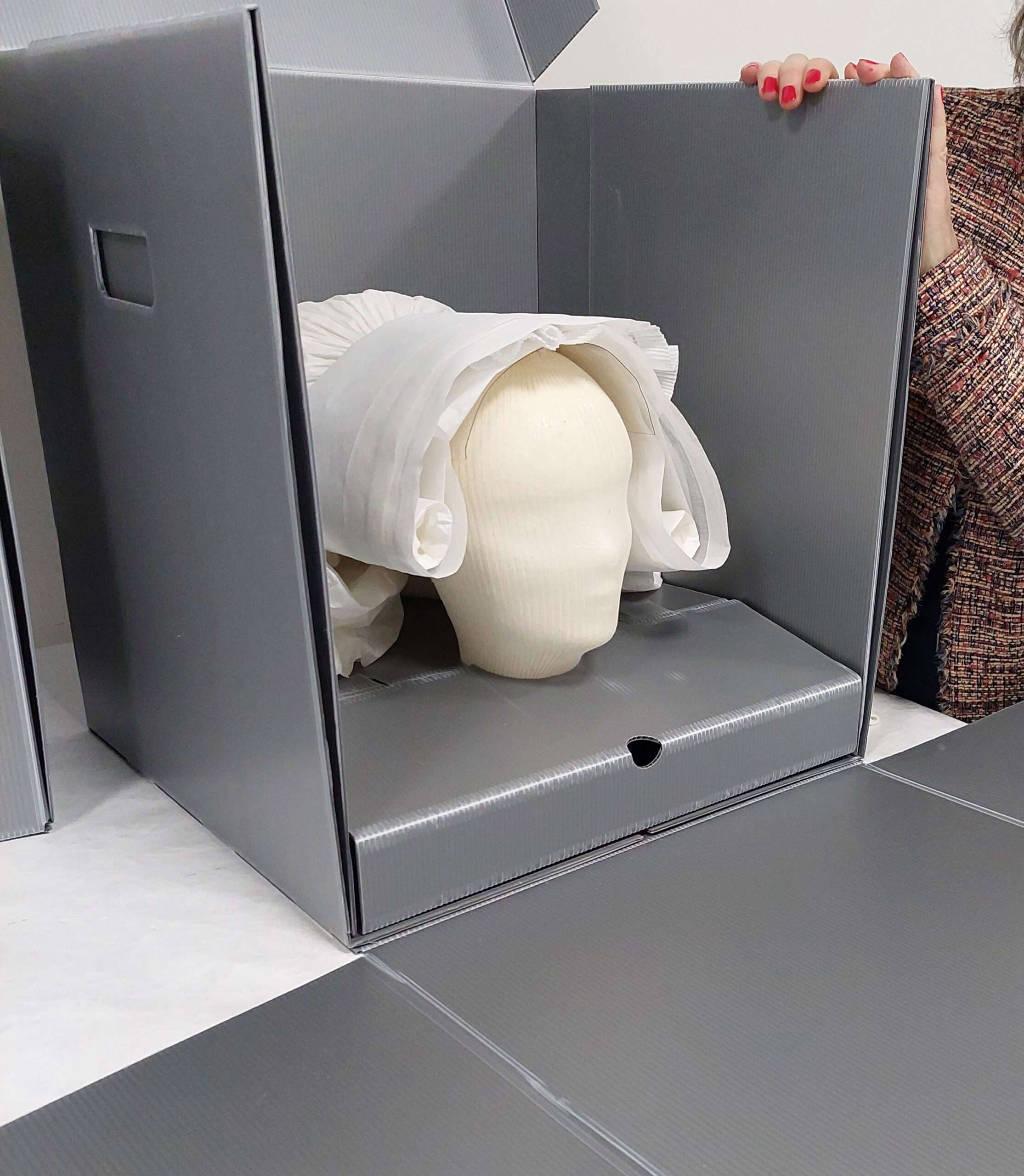

Un ensemble de cinq bavolettes

Les bavolettes sont des coiffes portées exclusivement à Granville, caractérisées par leur simplicité apparente. Elles sont en coton ou mousseline de coton, constituées d’une bonnette et de deux barbes repliées l’une par-dessus l’autre.

Les gravures de Lanté et Gatine ou d’Hyppolite Lalaisse ont contribué à inscrire la bavolette comme un vêtement caractéristique de Granville. Les cartes postales ont repris et diffusé cette image, aujourd’hui pérennisée par les Demoiselles de Granville, toujours coiffées de bavolettes.

Le Musée d’art et d’histoire conserve également des portraits du 19ème siècle et de scènes de genre attestant du port de la bavolette au 19ème siècle siècle.

Les bavolettes transmises par les descendants de Mme Antoinette Meslé illustrent la popularité d’un accessoire du costume, porté par toutes les couches sociales, ici par une famille de commerçants aisés, installés dans l’élégant quartier Saint-Paul. A travers cet exemple local, le Musée d’art et d’histoire peut évoquer le vêtement au 19ème siècle et la naissance du folklore, avec la construction de topoï régionaux dont le costume féminin est significatif.

Les visiteurs ont déjà pu découvrir certaines de ces bavolettes, qui étaient fièrement exposées lors du tome 2 de l’exposition Bons Baisers de Granville, durant l’été 2024.

Trois photographies de Félix Thiollier

Rentier et photographe autodidacte, Félix Thiollier fait l’objet d’une valorisation de son œuvre depuis les années 1990, à la faveur du travail du Musée d’Art moderne de Saint-Etienne et du Musée d’Orsay, qui lui ont consacré deux expositions rétrospectives (1996 et 2012). Félix Thiollier a utilisé la technique du gélatino-bromure pour fixer des paysages et des scènes de genre, inscrits dans une tradition romantique et régionaliste.

Les 3 photographies de Félix Thiollier présentent :

Une vue sur la ville en arrière-plan et au premier plan le port de Granville, à marée basse, les bisquines au mouillage ; la photo est prise depuis la jetée

Deux vues depuis le rivage de la Grande Ile de Chausey, avec la « Pyramide » au premier plan ; la tour Lambert, communément appelée la « Pyramide », construite en 1852 et toujours en place, constitue l’un des deux amers pour délimiter la ligne de partage des zones de pêche entre Normandie et Bretagne.

Le photographe amateur a pu former son regard auprès des peintres qu’il collectionne (école de Barbizon, naturalistes) ou de ceux dont il est proche, François-Auguste Ravier (1814-1895). La place de l’eau et du ciel est importante dans les photographies de Thiollier.

Musée Christian Dior

Ensemble Lapis Lazuli

A l’occasion d’une vente aux enchères proposée par la maison Rossini, le Musée Christian Dior a fait l’acquisition du modèle Lapis Lazuli. Cet ensemble fut présenté lors du défilé printemps-été 1956 et représente la ligne Flèche, dessinée par Monsieur Dior. Composé d’une robe à fines bretelles, d’un bustier à travail de plissé flou et nœud sur l’avant, ainsi que d’un caftan à manches longues droites boutonné sur le devant avec une découpe géométrique au dos formant un large pli à enroulement, ce modèle correspond en plusieurs points au programme de la collection Flèche : « Emmanchures en flèches, manches importantes, taille haut placée, profil en F, ligne de jour droite ». Sa couleur, agrémenté d’un motif floral stylisé et volontairement flou, donne son nom au modèle.

La cliente, mère de la vendeuse de cette robe, assistait aux défilés Dior avec une attention particulière pour les modèles portés par la mannequin Victoire Doutreleau dont elle partageait les mensurations. Il était ainsi plus facile pour la cliente de se projeter dans ses futures acquisitions.

Cette robe pourra être présentée lors d’une prochaine exposition et entrer en résonnance avec les quatre autres modèles de la ligne Flèche déjà conservés au Musée Christian Dior : Escale, Monte Carlo, Pastorale et un ensemble d’après-midi.

Ces acquisitions, fruit du travail de veille, de documentation et de recherches des équipes du musées de Granville, rejoignent les collections de la Ville de Granville et sont accessibles à tous sur la base de données publique : https://collections.musees-normandie.fr/